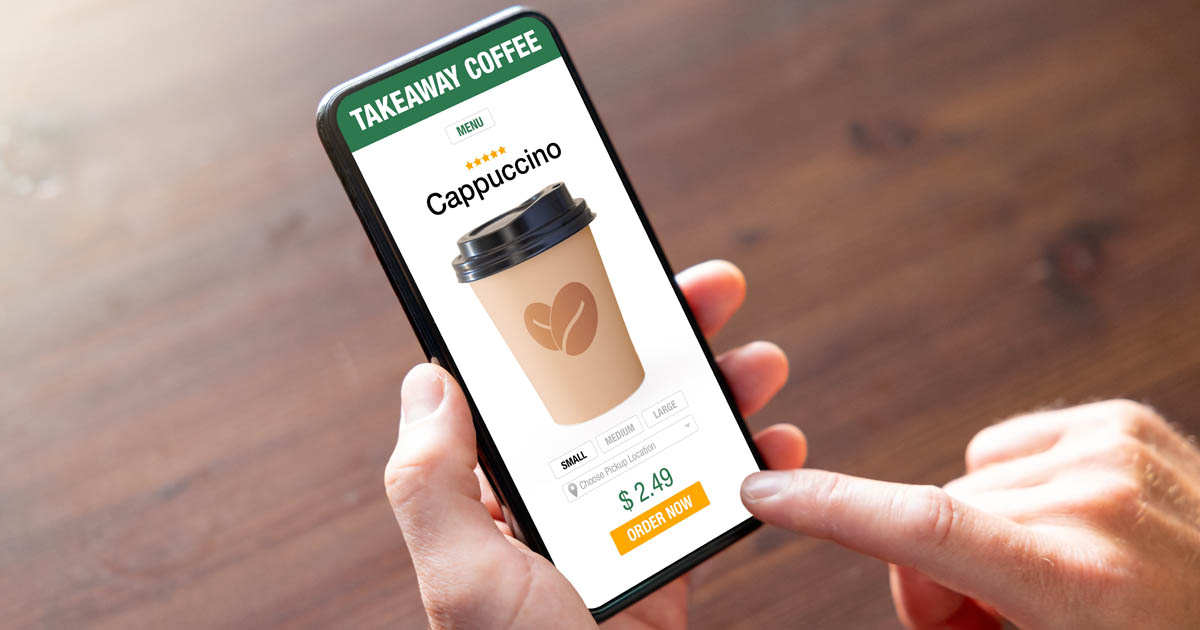

モバイルオーダーシステムの普及で見えてきた導入メリットと利用実態

モバイルオーダーシステムは、利用者の利便性向上と導入店舗の業務効率化を目的とし、双方のニーズに応える形で普及が加速しています。

モバイルオーダーは、事前に注文(決済)をして待ち時間なしに商品を受け取るスタイルと、来店後にテーブルでセルフオーダーを行うスタイルの二種類に大きく分けられます。

事前注文スタイルは、店舗以外にも、スタジアムや駅ナカ、新幹線といった場所に展開しており、セルフオーダーは大規模チェーン店だけでなく、中小規模の店舗でも導入が増加傾向にあります。

20代〜60代の幅広い世代で約6割が使用したことがあるとされており、今後はその利便性を高める方向へシフトしていくと言えるでしょう。

モバイルオーダーを導入する際には、店舗スタッフのメリット、ユーザーのメリットをそれぞれ把握して、システムを使う実際の様子についてあらゆる想定をしておく必要があります。

本稿では、モバイルオーダーの普及率と利用した声についてまとめています。

また、クロスセルを実現するオーダーシステムなど、多様化しつつあるモバイルオーダーシステム最前線を紹介しています。

無料メルマガ登録はこちら:ストアデジタルの今をひも解くメルマガをお届けモバイルオーダーシステムの利用はどこまで定着したか?

モバイルオーダーシステムは、2022年頃から徐々に利用が増え始め、現在では充分一般化したといえるでしょう。

実際に、飲食店情報を扱うサイトが実施した2024年の調査によると、約6割の人がモバイルオーダーを利用したことがあると回答しています。

普及率は向上

モバイルオーダーは、ファーストフード店やカフェ、喫茶店のような軽食業態や居酒屋での利用が多く見られます。

20代・30代の男性はファーストフードでの利用が多く、20代・30代の女性はカフェ・喫茶店での利用が多くなっています。

居酒屋での利用は幅広い世代に浸透していて、2022年比で249%の利用増となっています。

なお、この数字はモバイルオーダーシステム自体の普及が進んだことも、背景として影響しています。

当初は大規模チェーン店に導入されるのが一般的だったモバイルオーダーですが、この2年ほどで中小規模の居酒屋店にもモバイルオーダーの導入が広がってきました。

居酒屋業態では、アルコールや料理を複数回に分けて注文するケースが多く、大勢で利用すると注文点数も多くなります。

モバイルオーダーを導入すれば、ホールスタッフが少ない時や繁忙期であっても顧客を待たせることなく注文を受け付けられるため、中小規模の店舗でも導入が進んだと推測されます。

スタグル、駅ナカ、新幹線…様々に拡大

スタジアムで提供される「スタジアムグルメ(通称スタグル)」でも、モバイルオーダーが導入されています。

スタジアムは、飲食エリアが混み合う時間が限定的で、その分待機列が長くなる傾向にあります。モバイルオーダーは待機列緩和、感染症リスク軽減を目的に導入されましたが、消費者にとっても混雑していても確実に食べたいものを注文できる、受取専用レーンに並ぶことで、スムーズに、かつ指定した時間に商品を受け取れるというメリットがあります。

また、エリア内の各店舗が提供するメニューを一箇所でまとめて受け取れるサービスを提供するスタジアムもあり、今後のさらなる利用拡大が見込まれます。

さらに、秋葉原の改札内施設「駅ナカ」では、スピーディな買い物実現のため、この4月にモバイルオーダーの店頭受取がスタートしました。

このモバイルオーダーでは、商品の事前注文・決済、受取日時の指定ができるようになるとのことです。

10月以降には、店頭受取だけでなく、多機能ロッカーでの商品受取が試験的に実施される見通しで、「移動の延長線上での購買体験」が進化する予定です。

新幹線のグリーン車内にも、モバイルオーダーが導入されています。

専用端末での決済にはクレジット、電子マネー、バーコード決済が利用可能で、訪日外国人にも利用しやすいシステムといえます。

店舗接客の効率化をサポートするシステム

モバイルオーダーは、消費者を待たせることなく注文・商品提供できるため、注文点数の増加、客単価向上が期待できるシステムです。

また、オーダーをシステム化することで業務効率を高め、スタッフ数が少なくても接客の質が担保されるといったメリットもあります。

近年では、回転率の高い業態に最適化されたモバイルオーダーなど、店舗ごとの業態に応じたカスタマイズも進んでいます。

浸透しつつあるモバイルオーダーシステム、顧客のニーズを探る

モバイルオーダーシステムのさらなる普及には、顧客ニーズの的確な把握が不可欠です。

顧客にとってのモバイルオーダーのメリットは、店頭オーダーと比べて待ち時間が少なく、メニューをゆっくり見て自分のペースで注文できることです。

従業員が忙しそうだからと注文を控えたり、注文を急かされたりする必要がないという点は、20代と60代が特にメリットと感じています。

一方で、「オーダーのためにアプリをダウンロード(登録)する」のが面倒と感じている声もあり、これらを解消することが、顧客体験を高めるモバイルオーダーシステムの実現につながるでしょう。

お得感やタイパ、コスパを意識

消費者にとってモバイルオーダーは、事前オーダー、テーブルオーダーいずれも「タイパ」と「コスパ」両方にお得感が感じられる注文方法のようです。

モバイルオーダーの利用者には、店舗へ行く前に注文しておくことで待ち時間が短縮される、店内が混雑していても追加注文しやすい、といったタイムパフォーマンスの良さを評価する傾向にあります。

さらに、「単価の安い1品も気軽に頼める」、「無料サービスもモバイルオーダーなら気楽に注文できる」といったコスパを意識した評価も聞かれています。

店内のWi-Fiを使えると、通信料が無料になるので嬉しいという声もあり、全体的なお得感が消費者の利用を後押ししていることが分かります。

クロスセルで売上アップも狙う

モバイルオーダーの黎明期には、店頭で行っていた「ご一緒にクッキーはいかがですか?」などのついで買いを促す行動ができないと考えられていました。

モバイルオーダーは、今欲しいものだけをスピーディに注文するためのツールだったからです。

しかし最近になって、クロスセルを推奨する商品群を決済画面に表示させることで、ついで買いを増やすことができる事例が報告され始めました。

クロスセルは、最適なタイミングで購入予定の商品に合う商品をおすすめすることで、「セットで食べたらおいしかった」という顧客体験を提供することができます。

モバイルオーダーにおいても、クロスセルが起こった購買データをさらに分析していくことで、その精度は高まり、よりユーザーにマッチした提案を行えるようになるでしょう。

モバイルオーダー導入店舗のスタッフのニーズは?

モバイルオーダー前提の提供システムがあると、混雑していない時にも直接オーダーを取ることができず、結果として「なぜ目の前にスタッフがいるのにモバイル注文をしなければならないのか」といったクレームにつながるという問題があります。

また、オーダーがモバイルで自動化されても、注文された商品を提供するのはスタッフであり、配膳ミスや注文ミスといったヒューマンエラーをゼロにするには別の工夫が必要です。

飲食物は、アレルギーや持病によって摂取できない食材がある人も多く、配膳ミスが重大な問題に発展してしまうリスクがあります。

モバイルオーダーシステムを導入する際は、従業員に研修を徹底し、ケーススタディを共有して円滑なオペレーションができるようにしておくべきでしょう。

導入現場のリアル:カスタマイズやキャンセル方法に課題

顧客のニーズに話を戻すと、デメリットを感じやすい点はカスタマイズ、受取店舗の選択をはじめとした操作性の部分です。

例えば、カスタマイズの課題では、顧客側から「ドリンクの氷を少なめにしたい」、「カフェを細かくカスタマイズしたい」、「抜いてほしい食材がある」という声が上がっています。対面の注文では当たり前だった細かいカスタマイズは、モバイルオーダーになると実装されていないことが多く、サービスが低下していると感じるユーザーが多いようです。

さらに、通信が不安定だったり、オーダーシステムのUIが使いにくかったりといった問題も、顧客満足度が低下する要因になります。

似ている支店名(AB駅前店と、AB通り店など)を見間違えて注文してしまった時、キャンセル方法が分からないという声もあります。

ほとんどの人がスマホを使うようになった現代ですが、デジタルリテラシーの程度は世代やライフスタイルによって大きく異なります。

すべての人に使いやすくすることは難しいとしても、UIの問題については導入の際にしっかりと検討していく必要があるでしょう。

ユーザーのニーズに合致したUI設計へ

モバイルオーダーは、従来の接客業務の一部を顧客自身が担う構造ともいえます。

しかし、人手不足が深刻化している飲食業などでは、業務の効率化と省人化は早急に解決すべき課題です。

導入時は、待ち時間が少なく、好きなタイミングで注文できるというモバイルオーダーのメリットをアピールすることで、消費者にとってもメリットを感じてもらいやすくなるでしょう。

一方で、UIが使いにくい、オーダー画面が重く通信料が余分にかかるという場合は、モバイルオーダーのデメリットが強調されてしまい、ユーザーの利便性が損なわれる可能性があります。

モバイルオーダーシステムの構築に際しては、店舗に合わせたシステムにすることは大前提として、顧客視点での利便性と付加価値を高めることも、同時に追求していく必要があります。